Neue

Düngeverodnung (DüVo) ist am 1. Mai 2020 in Kraft getreten

Eine erneute Anpassung der DüVo war notwendig, da

Deutschland wegen mangelnder Umsetzung der Nitratrichtlinie von der Europäischen Union verurteilt wurde. Wesentlicher Grund

hierfür ist die Überschreitung des Nitratgehaltes im Grundwasser. 28 Prozent der deutschen Messstellen aus dem Nitratmessnetz

überschreiten nach dem Nitratbericht den Grenzwert von 50 mg Nitrat/l. Nach kontroversen Diskussionen und schwierigen Verhandlungen

der Bundesregierung mit der Europäischen Kommission (EU-KOM) stand daher am 27. März 2020 der Verordnungsentwurf zur erneuten

Novellierung der Düngeverordnung im Bundesrat zur Abstimmung. Wäre der Entwurf nicht angenommen worden, hätten für

Deutschland Strafzahlungen von weit über 800.000 Euro pro Tag gedroht.

Rote

Gebiete (besonders nitratbelastete Gebiete)

Die Regelungen der neuen DüVo zu den

„Roten Gebieten“ nach § 13 bzw. § 13a sollen an dieser Stelle nicht weiter thematisiert werden, da es im Landkreis

Tuttlingen bislang keine „roten Gebiete“ gibt.

Grüne Gebiete (alle anderen Gebiete, flächendeckend)

Düngebedarfsermittlung

Für Ackerland gilt künftig eine höhere

Mindestwirksamkeit für flüssige Wirtschaftsdünger und Gärrückstände. Wie bisher ist jedoch mindestens der

ermittelte Gehalt an Ammoniumstickstoff, wenn dieser höher als die in der Tabelle 1 angegebene Mindestwirksamkeit ist,

anzurechnen.

Tabelle 1: Mindestwirksamkeit im Jahr des Aufbringens in %

vom Gesamtstickstoffgehalt

|

Düngemittel

|

Aufbringung auf Ackerland

|

Aufbringung auf Grünland

|

|

Rindergülle und

Biogasgärrückstand flüssig

|

60

|

50

|

|

Schweinegülle

|

70

|

60

|

Die erhöhten Mindestwirksamkeiten leiten sich aus der

verpflichtend anzuwendenden emissionsarmen bodennahen Ausbringungstechnik ab, was zu geringeren Verlusten führt. Entsprechend gelten

die höheren Anrechnungsraten ab 2025 auch für Grünland. Relevant wird die erhöhte Mindestwirksamkeit spätestens

bei einer anstehenden Düngung von Zweit- oder Zwischenfrüchten und bei der Herbstdüngung. Bei der Herbstdüngung zu

Winterraps und Wintergerste ist zudem zu beachten, dass die im Herbst aufgebrachten Düngermengen mit dem verfügbaren Anteil auf

den Düngebedarf für das folgende Vegetationsjahr anzurechnen sind. Die bisher geltende Ausnahmeregelung für bestimmte

Betriebe unter 15 ha, die keine Düngebedarfsermittlung und keine Aufzeichnungen erstellen müssen, bleiben unverändert

bestehen.

Nährstoffvergleich

Die Erstellung eines

Nährstoffvergleichs entfällt.

Aufzeichnung der

Düngungsmaßnahmen

Künftig müssen neben der bereits

aufzuzeichnenden Düngebedarfsermittlung anstelle des Nährstoffvergleiches auch die aufgebrachten Düngemengen aufgezeichnet

werden. Innerhalb von 2 Tagen müssen für jeden Schlag oder Bewirtschaftungseinheit Art und Menge des aufgebrachten

Düngemittels und die aufgebrachten Nährstoffmengen für Phosphat und Stickstoff dokumentiert werden. Für Stickstoff muss

dazu noch die verfügbare Nährstoffmenge angegeben werden. Bei Weidehaltung müssen zusätzlich die Zahl der Weidetage

sowie die Art und Zahl der auf der Weide gehaltenen Tiere nach Abschluss der Weidehaltung aufgezeichnet werden.

Eine Vorlage zur Aufzeichnung

der Düngung finden Sie auf der Seite des LTZ Augustenberg unter: https://ltz.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Duengung

2020/Merkblatt zur Aufzeichnung der Düngung

Die Dokumentationspflicht für die

künftig aufgebrachten Mengen gilt ab sofort. Die Aufzeichnungen können formlos erfolgen. Hilfsmittel und EDV-Unterstützung

sind in Arbeit und werden zur Verfügung gestellt.

Gewässerabstände auf geneigten

Fläche

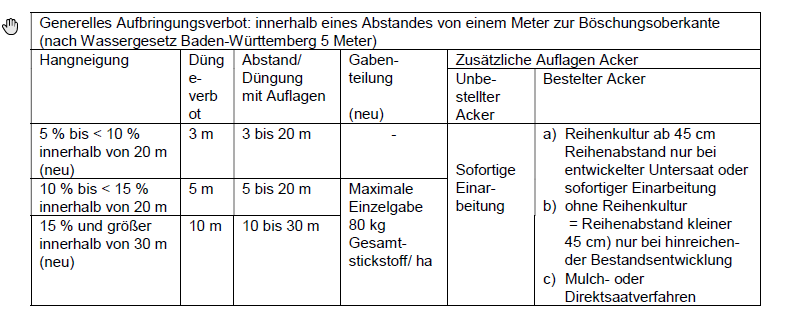

Die Abstände entlang von Gewässern,

die nicht oder nur mit Auflagen gedüngt werden dürfen, wurden in Abhängigkeit von der Hangneigung erweitert. Neben dem

generellen Mindestabstand gibt es jetzt 3 Hangneigungsklassen gemessen ab der Böschungsoberkante. Diese Regelungen gelten ab sofort

(siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Regelungen zu Gewässerabständen

für stickstoff- oder phosphathaltige Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel

Die Auflagen für bestelltes Ackerland gelten für

Flächen ab 10 % Hangneigung zum Gewässer bereits seit 2017, neu hinzugekommen ist die maximale Einzelgabe von 80 kg

Gesamtstickstoff/ ha. Auf Ackerflächen, die eine Hangneigung ab 15 % aufweisen, die unbestellt sind oder keinen hinreichenden

Pflanzenbestand aufweisen, muss der Dünger auf der gesamten Ackerfläche des Schlages sofort eingearbeitet

werden.

Die Auflagen für bestelltes Ackerland gelten für

Flächen ab 10 % Hangneigung zum Gewässer bereits seit 2017, neu hinzugekommen ist die maximale Einzelgabe von 80 kg

Gesamtstickstoff/ ha. Auf Ackerflächen, die eine Hangneigung ab 15 % aufweisen, die unbestellt sind oder keinen hinreichenden

Pflanzenbestand aufweisen, muss der Dünger auf der gesamten Ackerfläche des Schlages sofort eingearbeitet

werden.

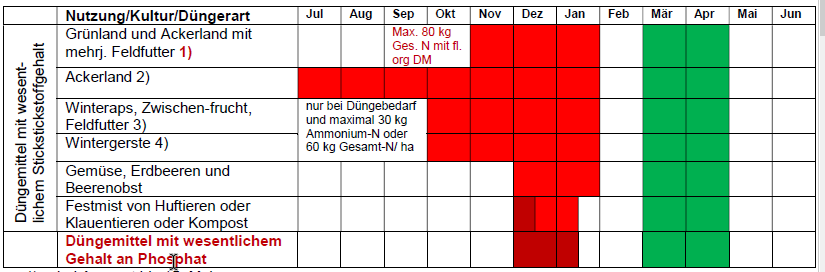

Sperrzeiten

Die Sperrzeiten für Festmist von Huf- und Klauentieren

oder Kompost wurden um 2 Wochen verlängert und vorgezogen, diese ist ab 1. Dezember bis zum Ablauf des 15. Januar. Für den

gleichen Zeitraum wurde ein neuer Sperrzeitraum für Düngemittel mit einem wesentlichen Gehalt an Phosphat eingeführt (mehr

als 0,5 % Phosphat in der TM). Die Düngung auf Grünland und Ackerland mit mehrjährigem Feldfutter (Aussaat bis 15.05.) mit

flüssigen organischen Düngern im Herbst wird auf 80 kg Gesamtstickstoff/ha begrenzt. Diese Regelungen greifen bereits ab Herbst

2020. Einen Überblick über die bisherigen und neuen Sperrzeiten gibt Tabelle 3.

Tabelle 3: Sperrzeiten für Düngemittel mit

wesentlichem Stickstoffgehalt oder Phosphatgehalt

1) bei Aussaat bis 15. Mai

ab 1. September bis 1. November bzw. Beginn der Sperrzeit maximal 80 kg Ge- samtstickstoff

mit

flüssigen organischen Düngern

2) ab Ernte der letzten

Hauptfrucht

3) bei Aussaat bis 15.

September

4) nach Getreidevorfrucht und

Aussaat bis 1. Oktober

Was kommt 2021 auf die Landwirtschaft

zu?

- Bei Wintergerste und Winterraps ist

die Menge an verfügbarem Stickstoff, die im Herbst 2020 aufgebracht wurde, bei der Düngebedarfsermittlung zu berücksichtigen

(siehe oben). Stickstoff- und phosphathaltige Düngemittel dürfen nicht mehr auf gefrorenen Boden aufgebracht werden.

- Alle Düngebedarfsermittlungen

müssen bis zum 31. März des Folgejahres zu einem gesamtbetrieblichen Düngebedarf zusammengefasst werden. Dies gilt auch

für die während eines Jahres aufgebrachten Düngermengen, die zu einem gesamtbetrieblichen Nährstoffeinsatz

zusammengefasst werden. Die Ausnahmen für Betriebe und Flächen bleiben unverändert wie beim Nährstoffvergleich (max. 15

ha LN, max. 2 ha Gemüse, Wein etc., max. 750 kg N aus Wirtschftsdüngern und keine Wirtschaftsdüngeraufnahme).

- Bei der Berechnung der betrieblichen

Obergrenze von 170 kg Gesamtstickstoff für organische Düngemittel dürfen Flächen mit Düngeverboten oder

Düngebeschränkungen nicht bzw. nur bis zur Höhe der tatsächlich zulässigen N-Düngung berücksichtigt

werden. Dies betrifft z.B. Extensivierungsflächen, Vertragsnaturschutzflächen und Gewässerrandstreifen.

Zwischenfruchtmarkt - Versorgungslage mit Saatgut angespannt

Die Versorgung mit Zwischenfruchtsaatgut ist in diesem Jahr

sehr schlecht. Dies liegt u.a.an dem hohen Bedarf im Herbst 2019 in Kombination mit einer sehr schlechten Ernte. Auch die Neuansaaten 2020

bereiten Kummer. Die knappe Versorgung ist nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit zu beobachten.

Nehmen Sie deshalb rechtzeitig Kontakt zu

ihrem Saatguthändler auf um Engpässe zu vermeiden.

Herbstzeitlose (HZL) - Giftpflanze extensiver

Grünlandstandorte

Auch dieses Jahr zeigt sich auf vielen

Grünlandflächen im Kreis wieder ein extremer Besatz mit Herbstzeitlosen. Neben einer Mindestdüngung dienen auch direkte

Bekämpfungsmaßnahmen der dringend notwendigen Zurückdrängung.

Die HZL gehören zu den giftigsten Pflanzen des

Grünlandes. Wird regelmäßig spät gemäht, werden die reifen Samen der HZL im GL verteilt und können sich

vermehren. Das Gift Colchicin ist in allen Pflanzenteilen enthalten und baut sich auch nach der Konserve (Heu/Silage) nicht ab. Beachten

Sie insbesondere, dass Futtermittel die mit HZL belastet sind nicht verfüttert werden dürfen. Das Gift schädigt nicht nur

das Tier, es geht auch in die Milch über.

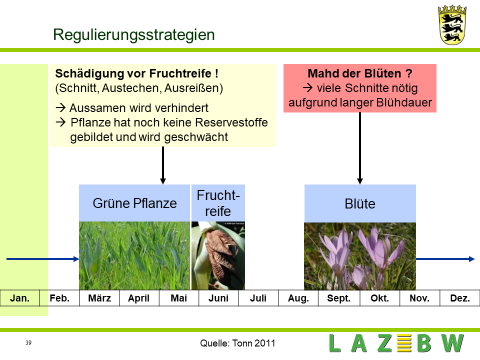

Regulierungsstrategien nach Empfehlungen

des LAZBW Aulendorf (Bekämpfungsschwelle: 2 Pflanzen/m²):

Der Bekämpfungserfolg wird maßgeblich vom

richtigen Zeitpunkt der Bekämpfungsmaßnahmen bestimmt. Dieser ist dann am größten, wenn die Pflanze alle Reservestoffe

zur Samenbildung aus der Knolle ausgelagert hat (bis Ende Mai). Die Fruchtkapseln sollten sichtbar und schon so hochgewachsen sein, dass

sie mit dem Mähwerk erfasst werden können.

Bei hohem Aufkommen:

1. Ein früher Schröpfschnitt im

April führt zu einer Reduktion der HZL von 80% nach 3 Jahren (Auslagerung aller Reservestoffe aus der Knolle).

2. Ein früher Heuschnitt (Anfang Juni)

führt zu einer Reduktion der HZL von 80% nach 6 Jahren (die Speicherung der Reservestoffe in die Knolle hat bereits

begonnen).

Bei beiden Verfahren konnte im Versuch keine signifikante

Änderung der Artenzusammensetzung festgestellt werden.

Bei geringem Aufkommen und nach erfolgreicher

Reduktion durch o.g. Verfahren

3. Ausreißen/Ausstechen bei voller

Blattentwicklung und fühlbarem Erscheinen der Knolle (ab Anfang Mai). Der Boden muss hierzu feucht sein.